知らない街を歩いてみたい&どこか遠くへ逃避行シリーズ。

今回は高知に初上陸を果たしましたのぜよ。

かつおと龍馬と鉄仮面のイメージが強烈すぎてっ!

そのどれもに興味が薄い私は、なかなか訪れる機会がなかった土佐の国です。

でもさ、そろそろ日本の夜も明けてほしいし、本場の鍋焼きラーメンを食わにゃ死なれんぞってことで、肉付き的にもどえらく重い腰を上げたんぜよ、中岡さんっ!

機窓から眺めて知ったのは、ごっつい太平洋を抱くイメージだった高知は、むしろほぼ山中の県だったこと。

広さは四国一でも、人が暮らし、経済活動をする余地はかなり少なそうなんだよね。

実際、土佐の街は山間から流れる大河のほとりにちまちまっと形成されており、流域ごとに独自の文化や生活様式が受け継がれているようです。

今回滞在する高知市の中心部は主に鏡川の文化圏。

龍馬が泳いだとか、龍馬が歩いたとか、そりゃそうなんだろうけど、かこつけが多すぎるぜ!

無事に降り立ちました高知龍馬空港にて、かつおの叩きと共に流れてきた荷物を受け取り、

リムジンバスに30分ほど乗っかると、もうJR高知駅に到着です。

2008年に高架化して、四国初の自動改札機も設置された3代目の駅舎なんだって。

JRは高知県内の横移動を担う重要な交通機関ですが、電車は上下合わせても5本/時間ほどか。

観光においては、市内を十字に走る、とさでんの路面電車にお世話になることが多そうです。

駅前の広場には観光情報発信拠点「とさてらす」が設置されており、朝早い時間から丁寧かつウェルカムな観光案内が受けられますよ。

無料のレンタサイクルがお役立ち!

高知市街は基本平らなので、自転車好適ですし、徒歩だとダルすぎるJA産直施設「とさのさと」へのアクセスを強力サポートしてくれるのです。

ひとまずはこの高知駅に荷物をおろして、旅の起点にするのがオススメ。

特になんも無ぇ高知駅前をしばし進み

高知市内一番の交通要衝たる、はりまや交差点へ。

そろそろお気づきでしょうか、世界の海援隊は担えそうにない中心市街の様相に。

龍馬ばかりを持ち上げて、彌太郎をないがしろにするから! 景気の赤ダイヤが刺さってこないんだぞ!

そのままチャリで5分くらい走るともうロードサイド風景となり、田園地帯へと突入してしまうので、お土産や飲食を求めて、繁華街をひたすらほっつき歩きたい旅人には、やや密度の薄い都市に感じます。

そして、これが高知観光の看板たる、はりまや橋かぁぁぁぁ。

”日本三大がっかり名所” なるものがありまして、さまざま名を挙げられつつも、実際訪れた旅人たちに「いやいや、そんなことないよ」「ステキなところだよ」とフォローされるところまでが一連のお約束なのでありますが、はりまや橋よ、お前は別だっ!

まさに、このがっかりを警告するために格付けが作られたんじゃないかというくらいの、がっかり of がっかり。

橋の前で「え、マヂか?」って顔して棒立ちになる観光客もく、もし彼らの失望が可視化できるのなら、小さな橋の上にため息がクジラ雲になっていそうなくらいの、極めつけたがっかり名所でした。

もともとは堀で隔てられた商家を結ぶ、小さな私設橋だったらしいのよ。

幕末に流行した「よさこい節」に歌われて有名になった経緯だけど、こそこそとかんざしを買う坊主の目撃地点であって、橋そのものの価値で名所になったわけではないから、そんなもんをいくら再現したってありがたくはないんですよね。

そもそも、かんざし坊主は脇役だし、メインの駆け落ち自体も猪野学と小田茜でドラマ化はできないくらいのどうしようもねぇ顛末だし。

現在の播磨屋橋は、すぐ隣りにある大通りの部分を指すようです。

ただ、堀はとっくに埋め立てられており、戦後に設置された欄干のみを残す状態。

朱塗りの橋の方は1998年に江戸時代のイメージで復元されたものなんだって。

江戸だっつってるのに、表面だけチョロチョロと水を流す洋式レトロな親水公園化がなされており、そのハンパな様にもイライラしちゃう。

ちなみに大通りを挟んだ向こう側には、明治末期から昭和初期まで使われていたという鋳鉄のはりまや橋。

地下道には昭和から平成まで使われていた朱塗りの欄干と、現地では歴代4つのはりまや橋を拝むことが出来るのですが、

ぜんぶひっくるめて「どうでもいいな」って思いました。

もっとも、こんなに当惑を集める観光スポットは他所に無いので、これはこれで高知旅の思い出にはなるのか。

はりまや橋交差点から高知城へと向かう、帯屋町筋のアーケード商店街が高知旧来の商業中心地となります。

ご覧のようにだいぶくたびれておりますが、夜になるとかつおの藁焼きのせいか、アーケードがなんだか焦げ臭い気もしますし、日本のサンゴ宝飾品の相場は高知で決まるらしく、宝石サンゴの加工販売店がチラホラ見えるのが珍しいところかな。

一方、その対岸にある「はりまや橋商店街」が全く息をしておりませんね。

かつては高知で最も栄えた商店街といわれ、やはり1998年に地元の木材を使った美しい木造アーケードを設置したなかなか雰囲気のある環境なのにな。

高知土産の大手「青柳」の本店まで閉店してんじゃんか!

どん詰まりにある「高知よさこい交流館」を改装して、観光客を呼び込む策も実らず。

正直なところ、観光客はあのチャチな橋の周りに滞留したいとはこれっぽっちも思わんし、商店街の入口に電停設置を避けたことも地味にめんどくさくなってるし、かつての「とでん西武」跡の一等地がギラついたパチンコ屋になっているのも痛々しいし。

はりまや橋周辺に多くのお客さんが集まった時代も徐々に終わりつつあるのかなと感じます。

帯屋町の方も、観光散策が楽しいタイプの商店街ではなさそうなんだよね。

NHK朝ドラ砲の連射もさして効果はなかったらしく、人出はガラガラに近いそこそこで、シャッターを下ろしているお店も少なくありません。

県下で唯一生き残った百貨店「高知大丸」も致し方なき低調か。

お土産などの調達は駅や空港の方がよほど充実しておりましたので、我々観光客が立ち寄る目的も無いんだよな。

高知ってもっと豪快な街だと思ってたんだよ!

行き交う人がみんな千鳥足で、皿鉢の大皿の上でサイコロ博打が真っ盛りみたいな

往来のいたるところでわらの火柱が立って、赤ら顔にギラついたオヤジどもが一升瓶を傍らにカツオを腹からかじり食っているような、

上士どもが戯れに女子供を切リ捨てるようとすると「そこまでにしちょき」と、どこからともなく呼子が飛んできて、振り上げた刀を叩き落とすような!

それでも、アーケードを西へ歩くにつれ、周囲を歩く人の数がじわじわと増えてきているような気がしてさ。

なにがあるんだろうと不思議に思ってたら、大半がこちらの施設へと吸い込まれていきました。

噂の「ひろめ市場」ですよ。

1998年に開設された、酒の飲める屋台村らしいのだけど、

え・・・・・え?

なんで、こんなに賑わってるのよ!?

もはや高知市内の観光客がすべて集まってんじゃねーかってぐらいの活況に、だいやびっくりした私なのです。

お城に近い好立地なので、ツアー客らも順次立ち寄る様子。雰囲気はたいへん楽しく、外国人観光客も大喜びで飲み食いしております。

ちなみに周辺の「大橋通り商店街」は、かつて高知市民の台所といわれた生鮮取り扱いの場で、「ひろめ市場」も公設市場のような雰囲気の施設になっているんだけど、シラフで眺めてみると観光相応で、それほど旨そうなもんが出ているわけでもないんだよな。

もちろん、観光振興の策が大当たりした稀有な例ですが、商店街のガチなお店がどんどん潰れて、ここだけが生き残っている状況もなんだかいびつなような気もするのです。

ちなみに、いくつかのお店は早くから営業しているので、朝から飲めるんです!

つか、普段は席を確保するのも困難なので、こういう時間ハズレが狙い目かもな。

アーケードの南北に展開する歓楽街は、ひろめの盛況とは裏腹にだいぶ弱っておりますね。

もちろん、地元支持の硬い居酒屋さんもあるのでしょうし、「明神丸」など観光客を上手く取り込んでいるお店も賑わっております。

ただ、通りの多くのお店は夜になっても明かりがつかないし、踏ん張っているお店も閑古鳥が鳴く状況で厳しそうだな。

高知追手前高等学校の校舎がカッコイイ!

土佐藩主山内家を祀る「山内神社」は、鏡川ほとりの静かな森の中。

晩年の山内容堂は酒と女に溺れたらしいですが、対岸には立派な競輪場が設置されてて、”飲む打つ買う”を揃えた感じの渋いロケーションです。

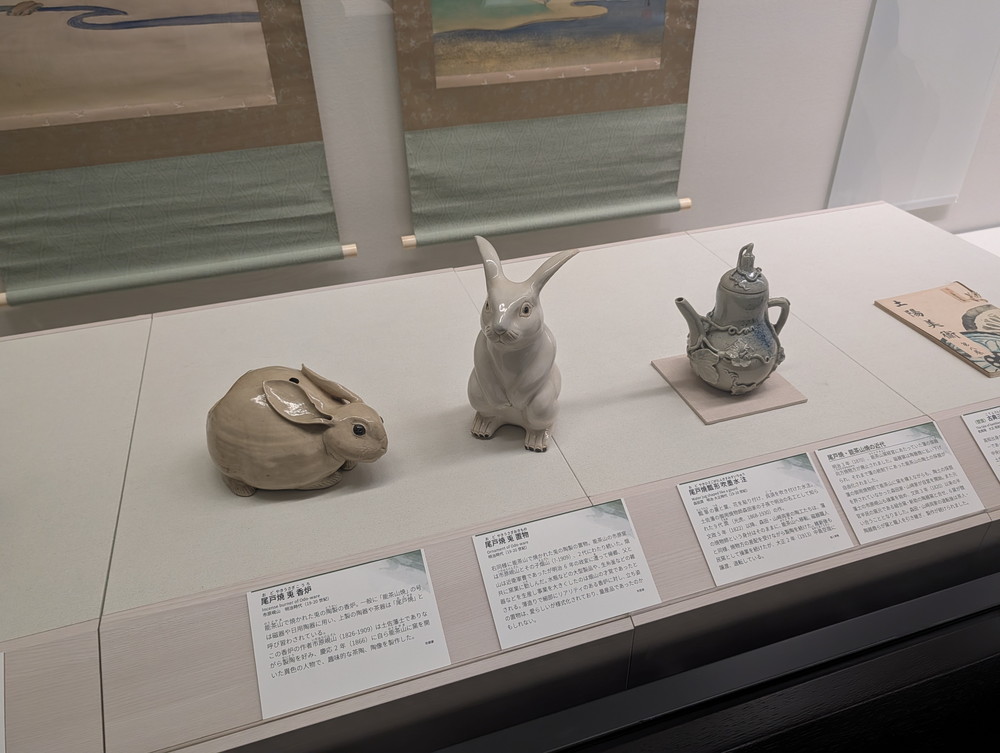

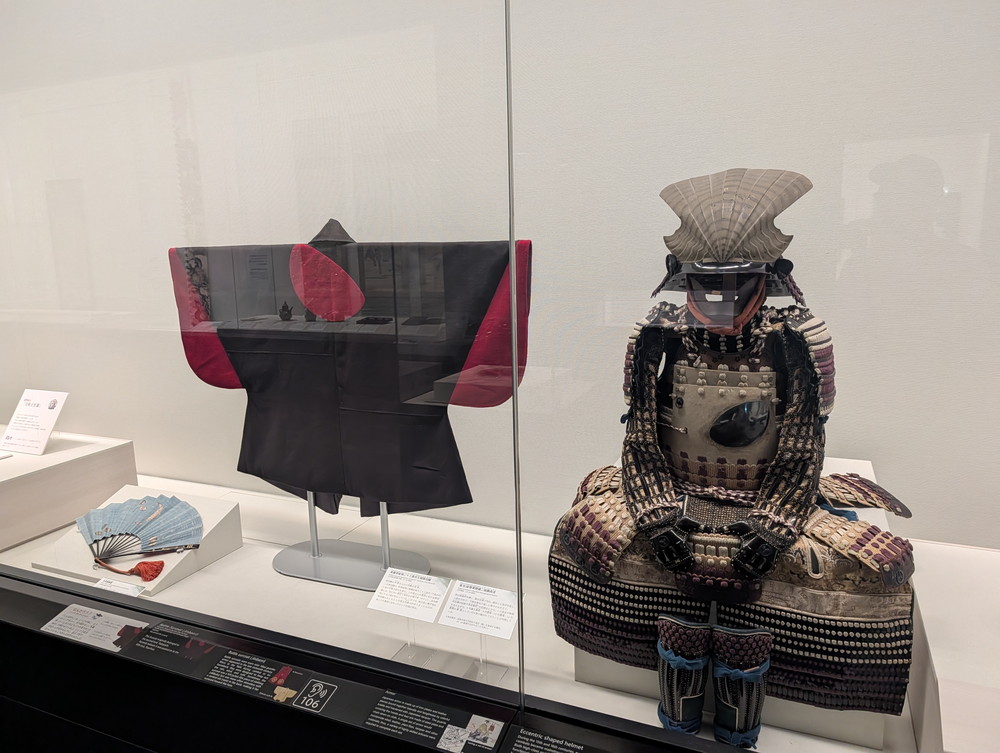

神社の宝物殿が老朽化したため、お堀端に新しく「高知県立高知城歴史博物館」を建てて、資料等を引き継いだようです。

建物は立派なんだけど、展示スペースは3階のみで、企画展含めても、やや食い足りないボリュームの博物館でしたね。

一番の見所は、窓から望む高知城のお姿です。

そして高知城!

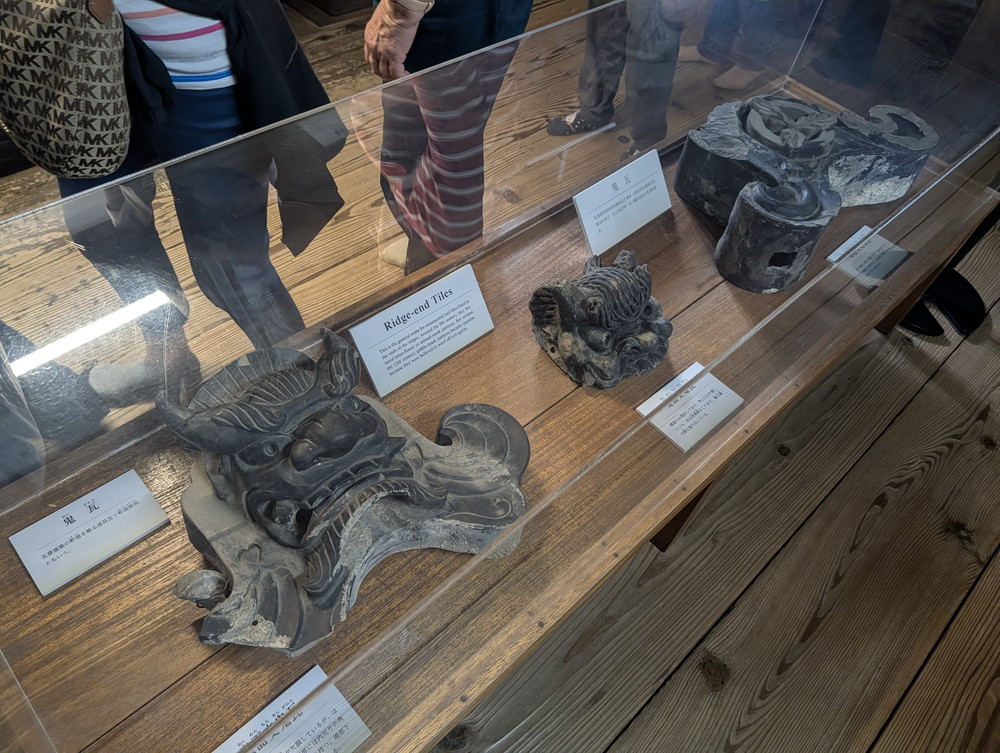

土佐藩初代藩主の山内一豊が築いた平山城で、現在の建物は1753年に再建されたものらしいのだけど、日本で唯一、本丸の建造物が完全に残っている貴重なお城なんだって。

鷹の羽色の鷹城ともいわれているらしいんだけど、どうだろうか。

お城には外国人観光客がごっつ多かったのよ。

本場のデブどもがオー、マイ、ガーってため息つきながら、石段を登っていたんだけど、彼らはおそらくは客船の上陸ツアーなんじゃないかな?

新幹線ルートからは外れる高知にとって、海からのお客さんは軽視できないボリュームがあるみたいです。

天守と本丸御殿。

最上階についた高欄は古い様式で、一豊がこだわって、かつての居城である掛川城に似せた造りになっているようです。

わりと気安いというか、こじんまりと見えるのですが、4層6階の急階段を登るのはやっぱりしんどいな。

内部はこんな感じ。

ちなみに、山内家の三柏が後のスリーダイヤのもとになったとの話もあります。

明治に取り壊された二の丸、三の丸の跡は広場になっております。

いわゆる梯郭式平山城という構造です。

高知の天下を望む図。

超高層の建物は一年だけ四国一の座にあった「トップワン四国」と旧日航ホテルくらいで、2000年代以降ははかばかしく開発されている気配がありません。

功名が辻か。

高知こそ、NHKが大好きな”~の妻”ものの本場であったな。

ちなみに最後の知らん爺さんは土佐の交通王、野村茂久馬翁だそうです。

私もいつか”横浜の~王”と呼ばれてみたいぜ。・・・ダイエット投げ出し王か。

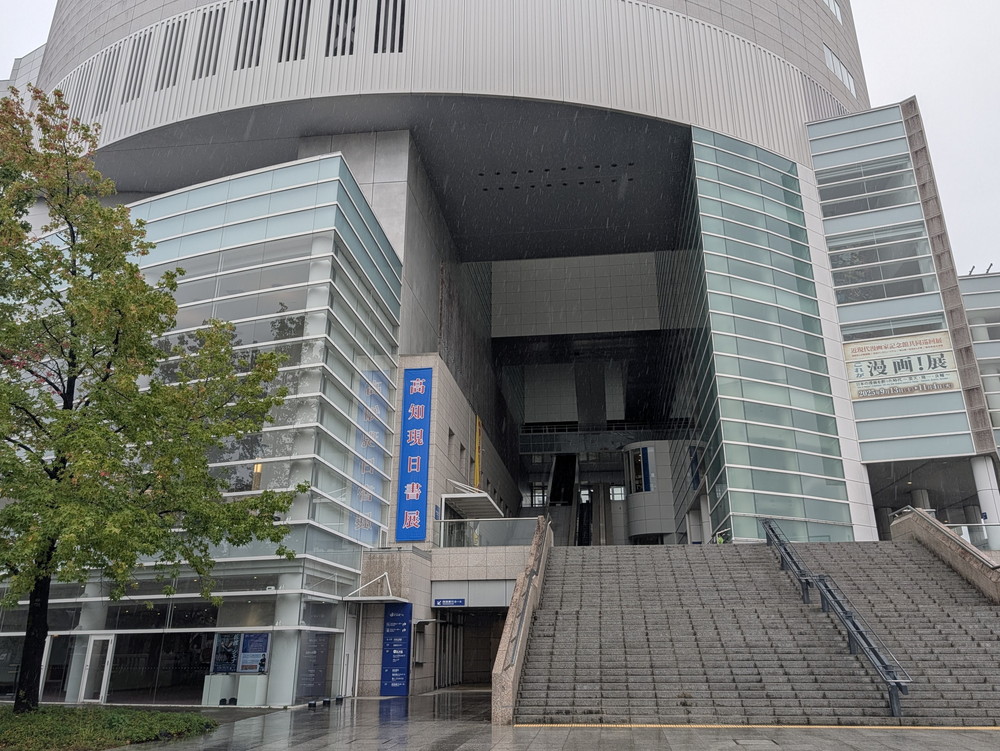

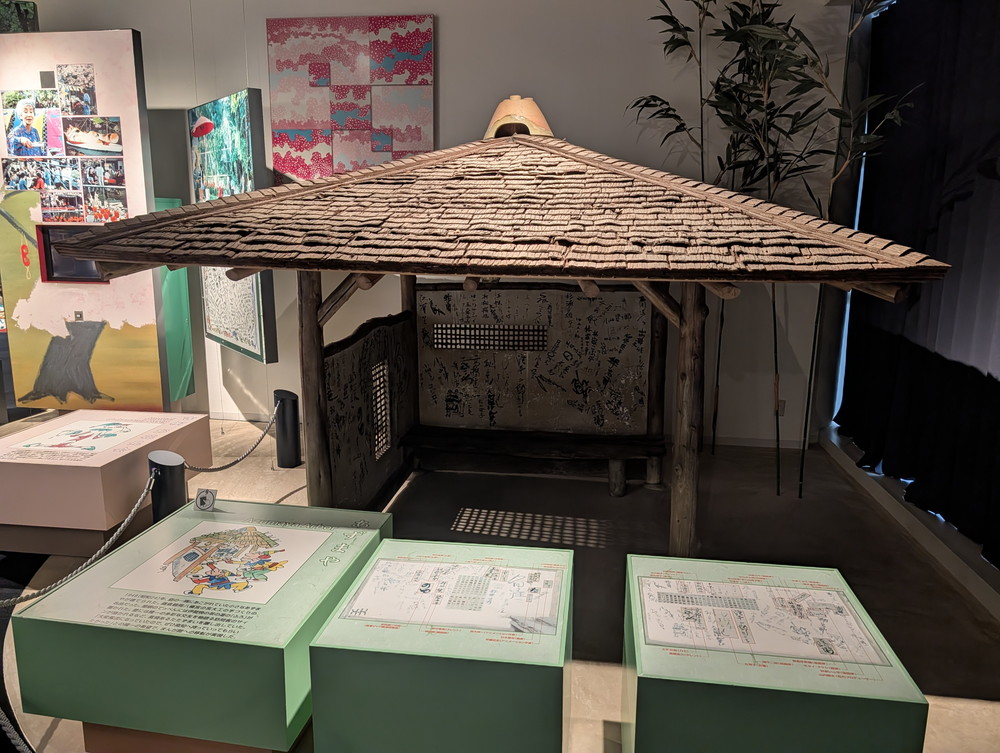

豪華な市民文化ホール「かるぽーと」に、フクちゃんで知られるご当地出身「横山隆一記念まんが館」が入っております。

戦前じゃん!ということで、さすがに期待はしてなかったのですが、意外に面白くて、じっくりと見入っちゃいました。

味のある古い風刺漫画や、氏の作品、絵画なども大変興味深いのですが、鎌倉市役所の向かいにあった自宅から、アトリエや飲み部屋など様々なものが移設されており、それがまた楽しいのよ。

才人であり、趣味人であり、文人らをもてなすサロンの主催でもあったようですね。

川端康成の胆石など、珍品コレクターでもあったようで、笑っちゃうような、ろくでもないものが展示されておりました。

ぐるぐる回る魚群のモニュメントも迫力あり。

雨天観光の時などに、オススメの施設ですよ。

漫画といえば、ハニカミ調で故郷に錦を飾る西原理恵子先生。

ヒロスエや島崎和歌子、坂東眞砂子など、イカれた女を排出する街でもあります。

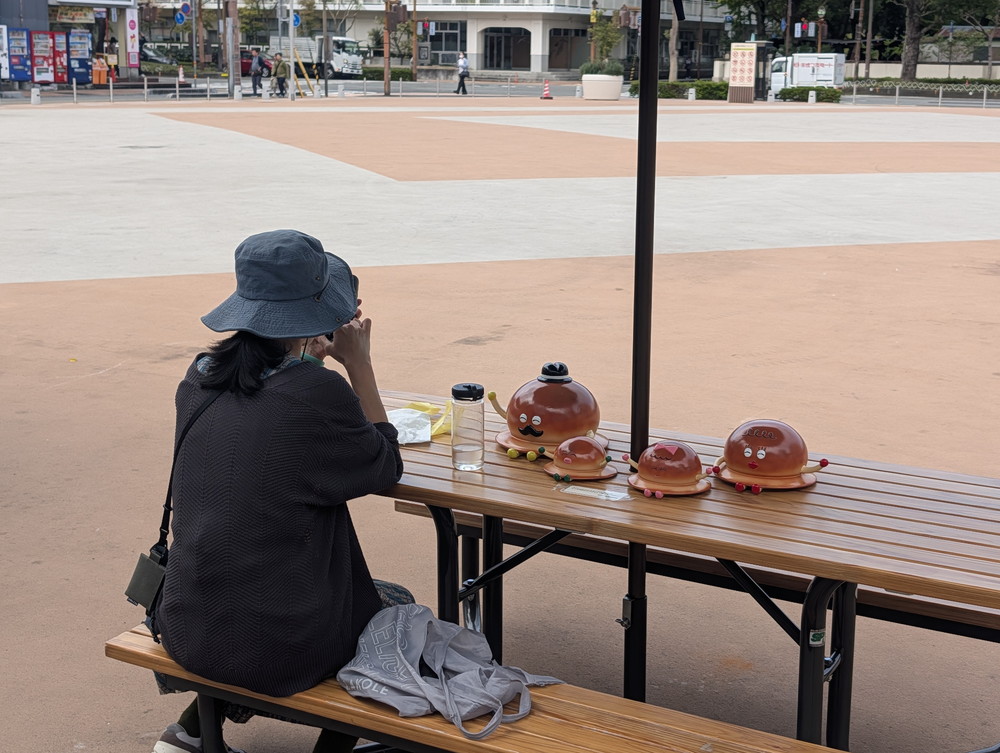

ぼうしパンファミリーについては、速やかなるグッズ展開をおねがいしたい!

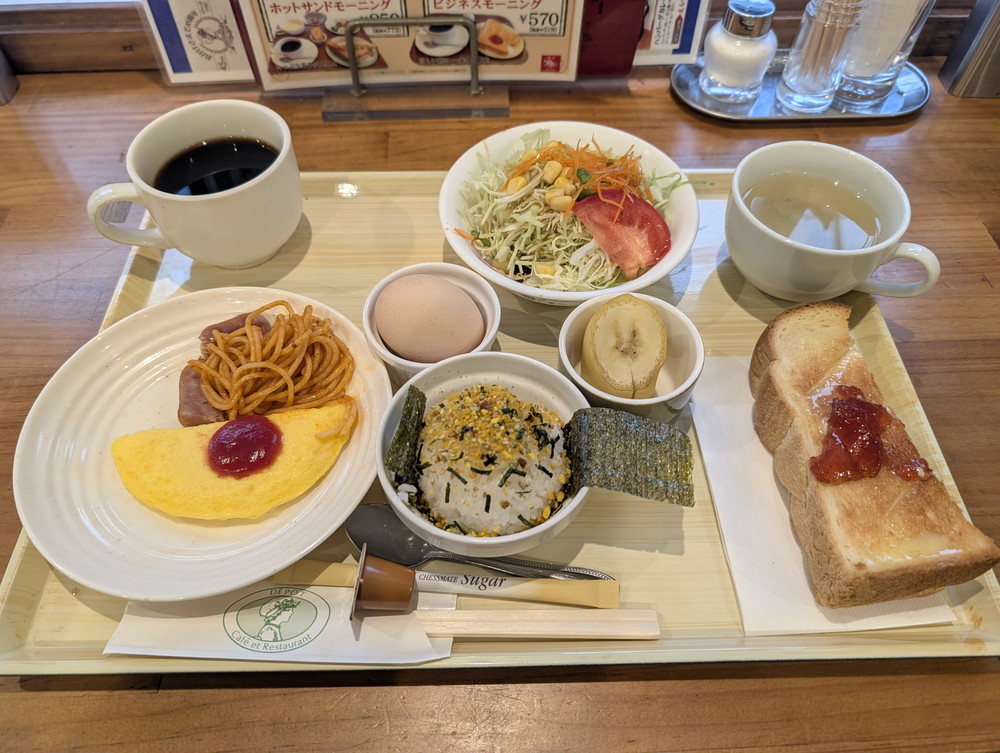

お目当てのご当地食については、戻りカツオを狙って訪れたのだけど、やや機を外したようで。

あまりにざかっけなきモーニングと、けったいな麺料理、そして玉子焼が大変気になったんだけど、ろくに掘れませんでしたね。

なんか元気出ねぇなと思いつつ帰ってきたら、たちまちインフルを発症して大変だったので、皆さんもお気をつけてお過ごしくださいね。

コメント一覧

これほど高知のことを馬鹿にしておちょくるのなら名前ぐらいだせよ!

>匿名さん

名前を出せと匿名で書き込むとこまでが芸なんだよな。

関東の人間だが、こういう記事を見ると高知のことがよく分かっていきたくなるものの、「一部の」地元に関わりがある了見狭くてすぐ噛みつく人がいるのを見ると訪れる気が減退する(飲食店や宿の対応も悪くて居心地悪いのかなとか考えてしまう)

地方の頑張っている産業を衰えさせる原因の1つなんだろうね、こういう人

こういう輩はスルー推奨というのは分かりつつも、つい、、、汗

主さん、忖度無しの記事をいつも楽しく読ませてもらっています。高知編楽しみにしていますね♪

>ろーしゅさん

ありがとう。

記事もコメントもあくまで一人分の感想ですしね。

相手が本当に高知の人であるのかすら不明だったりするのが実情です。

これだけ丁寧に調べて廻って書いてる、さらにそれを読んでるのに馬鹿にしておちょくってると思えるのは草

>John doeさん

数千数万の中には、色んな人が紛れているんだと思います。

私も勝手な記事を公開している以上、勝手なコメントを受けるのも仕方なしです。

こんなにあちこちを全力で楽しまれているグルメブログ、他にありません。イカれた女を排出する街には吹き出してしまいました(笑)

愛のある地方の楽しみ方。

もし匿名の方読まれているなら、お伝えしたい。私は高知に行きたくなりましたよ!

>Jane Doeさん

ありがとう。

励みにして更新します。

「高知県のGDPの〇割は坂本龍馬」と誰かが言ってましたね…

サイバラさんだったかな

愛媛も今治とか西条や新居浜とか瀬戸内側は産業があるけど

宇和島とか高知寄りは人口減少が激しいと聞きます。

四国の苦悩が見えます。

>のあきちさん

強いてあげるなら第一次産業と水資源を活かした諸々ですかね。

どうしても地理的な隔絶感は否めぬ土地です。

高知なら田舎寿司がすごくおいしいので再訪した際には是非。茗荷や筍、蒟蒻など山の幸を握り寿司にしたものですが地味さに反してとってもおいしいんです。

お店で食べるようなものでもないのですが、道の駅や個人店などで入荷しています。

>jubeさん

ちょこっとだけいただきました。

農家の婆さんが作ってくれたような品が旨いんだろうな。